El adoctrinamiento político militar, aunque violatorio a los derechos humanas de la niñez y la adolescencia, ha sido una estrategia histórica utilizada por el sandinismo, «alfabetizar a Nicaragua» fue el pretexto, cuarenta y cinco años después regresa con el objetivo de crear una nueva generación de militantes sandinistas.

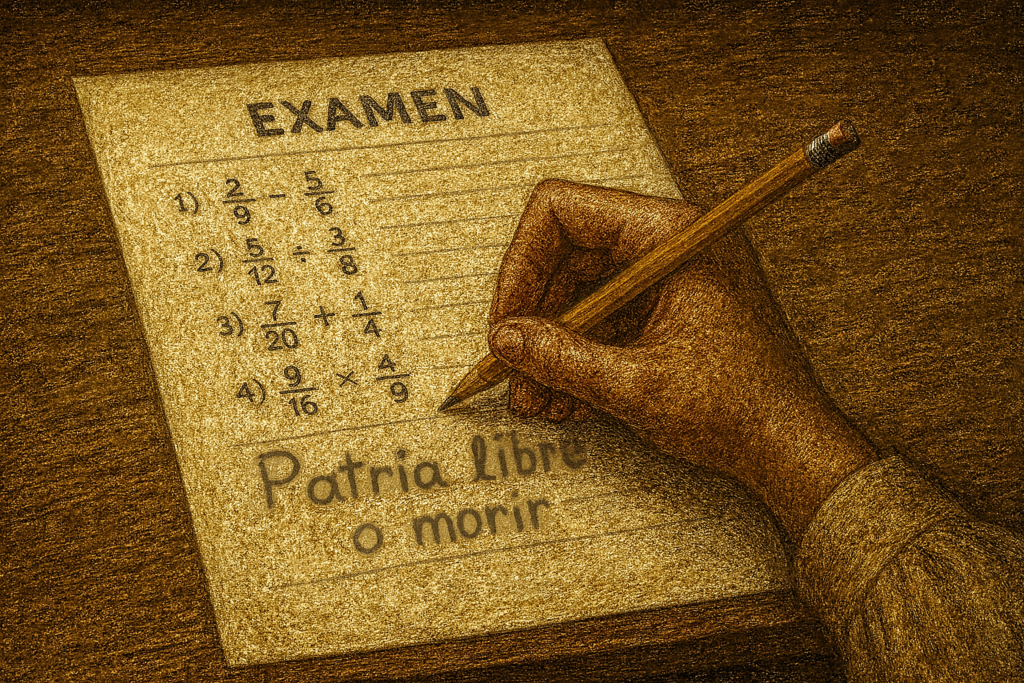

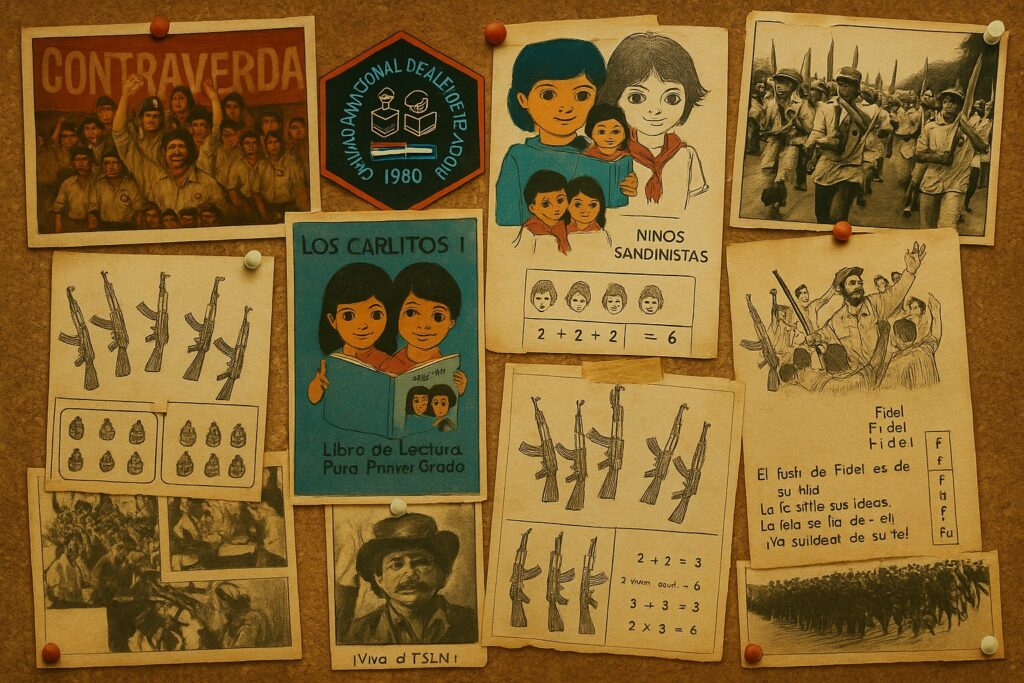

María López recuerda todavía el cuaderno cuadriculado donde aprendió a sumar “un fusil + dos fusiles = 3 fusiles”. Tenía ocho años, cursaba tercer grado de primaria en un colegio privado de Managua, y los “Carlitos” —los manuales oficiales ilustrados por caricaturistas del Ejército— convertían los problemas áritmetica en emboscadas imaginarias.

Al final de cada examen, María recuerda que el maestro pedía firmar «Patria libre o morir»; esa frase podía mejorar una nota si la operación de fracciones había salido mal.

“Existían las jornadas de alfabetización, desde los 13 años uno podía pasar de curso sin asistir a clases – si salías a alfabetizar o como los más grandes si ibas a cortar algodón o café — podías pasar el año ‘sirviendo a la patria’. A muchos estudiantes les exigían llevar la pañoleta rojinegra; mis amigas, hijas de dirigentes y militares sandinistas, las lucían con orgullo”, recuerda María.

Hoy, esta mujer de 47 años de edad y que nos habla desde el anonimato por temor a represalias, nos ayuda a hacer un recorrido por el sistema educativo implementado entre 1980 – 1990 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), una educación que vivió como una niña en un país militarizado.

Su testimonio, no solo habla de las lecturas de español que hablaban sobre Carlos Fonseca, o de como siendo una niña en su vocabulario ya existían las palabras granadas, fúsil, tanque de guerra, imperialismo, traición a la patria o contra revolución, también recuerdo como banderas roja y negra inundaban su colegio.

El control partidario estaba siempre presente y ella lo llego a ver normal, existía algo que denominaban “medicina preventiva” relata. «En el colegio, pese a ser privado, cada alumno debía llevar su cepillo de dientes: al llegar formábamos fila, nos lavábamos y nos aplicaban flúor. Las campañas de vacunación eran rigurosas, llegaban enfermeras con su pañoleta rojinegra y un termo azul».

En el mismo barrio, Claudio Torres cronometraba cuánto tardaba su grupo en escapar del aula cuando sonaba la alarma del “pájaro negro”, nombre asignado a un Lockheed SR 71, un avión espía norteamericano de alta tecnología en la época y que sobrevolaba Nicaragua como parte de la guerra psicológica implementada por Estados Unidos.

Claudio recuerda que el refugio era un túnel que los propios alumnos cavaron detrás de los mangos del patio. «Nos decían que, si no llegábamos en veinte segundos, el bombardeo nos alcanzaba. Era un juego macabro, pero al menos aprendíamos a trabajar en equipo”, recuerda con ironía.

No fue el único, en otra escuela “Susana”, a quien llamaremos así para preservar su identidad, también rememora que cuando estuvo en primaria, en su colegio los entrenaban para evacuar al refugio subterráneo en caso de que pasara el temido “pájaro negro”, el avión supersónico que, les decían, «pasaba en 30 segundos».

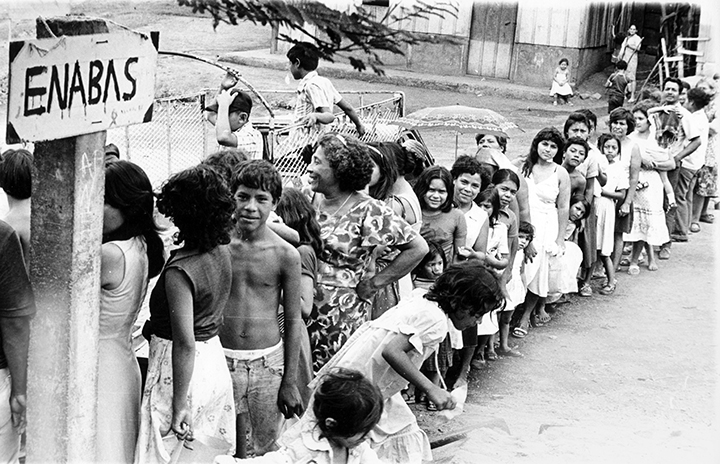

A este ambiente bélico en la educación, Susana recuerda que se sumaban otras preocupaciones de la época, como la cartilla de racionamiento y la escasez derivada de esta medida.

Dar clases en medio de la guerra

También los docentes recuerdan esta época que, además de estar marcada por la carga ideológica, se desarrollaba en un contexto de violencia. “Margarita” —nombre ficticio para preservar su identidad— inició su magisterio en 1981, al concluir su etapa como voluntaria en la Cruzada Nacional de Alfabetización impulsada por el régimen sandinista.

En 1984 ingresó a una escuela normal. Una mañana, la profesora Margarita, mientras recorría junto a sus estudiantes algunos potreros en Estelí, recuerda que encontró una caja extraña.

«Los chavalos me decían que no lo abriera, pero la abrí y eran armas. Uno de ellos me dijo que eran de la contra y que no dijera nada», recuerda la profesora como un ejemplo de cómo la niñez y la adolescencia crecía, sin importar el municipio, en un ambiente militar, rodeados de armas y entre bandos.

No fue el único episodio en el que la profesora estuvo en situaciones complejas. Otra mañana, uno de los estudiantes le advirtió que no habría clases al día siguiente. «hubo un enfrentamiento de la Contra con el ejército popular sandinista (EPS)”, relata Margarita.

A lo largo de su carrera, esta profesora hoy jubilada, y a pesar de los bajos salarios magisteriales, logró preparar a sus ocho hijos siendo maestra, una profesión que la convirtió en testigo de primera línea de la historia de la educación en Nicaragua, una llena de altibajos y difíciles momentos.

Hoy está jubilada y recibe 8,000 córdobas mensuales de pensión (aproximadamente 216 dólares al tipo de cambio oficial), esto no le alcanza para vivir y aunque no reclama, reconoce que los peligros enfrentados bajo el gobierno militar del FSLN, así como su esfuerzo para despolitizar la educación bajo gobiernos liberales no le valieron para tener una jubilación digna.

Los ochentas: ¿hay aciertos o desaciertos en una educación politizada?

Un especialista en educación, que prefirió no ser citado por temor a represalias, mencionó que durante la década de los ochenta se registró una expansión de la matrícula en todos los niveles educativos, impulsada por la Cruzada Nacional de Alfabetización, una estrategia de tipo social que buscaba combatir un analfabetismo que afectaba el 50 por ciento de la población.

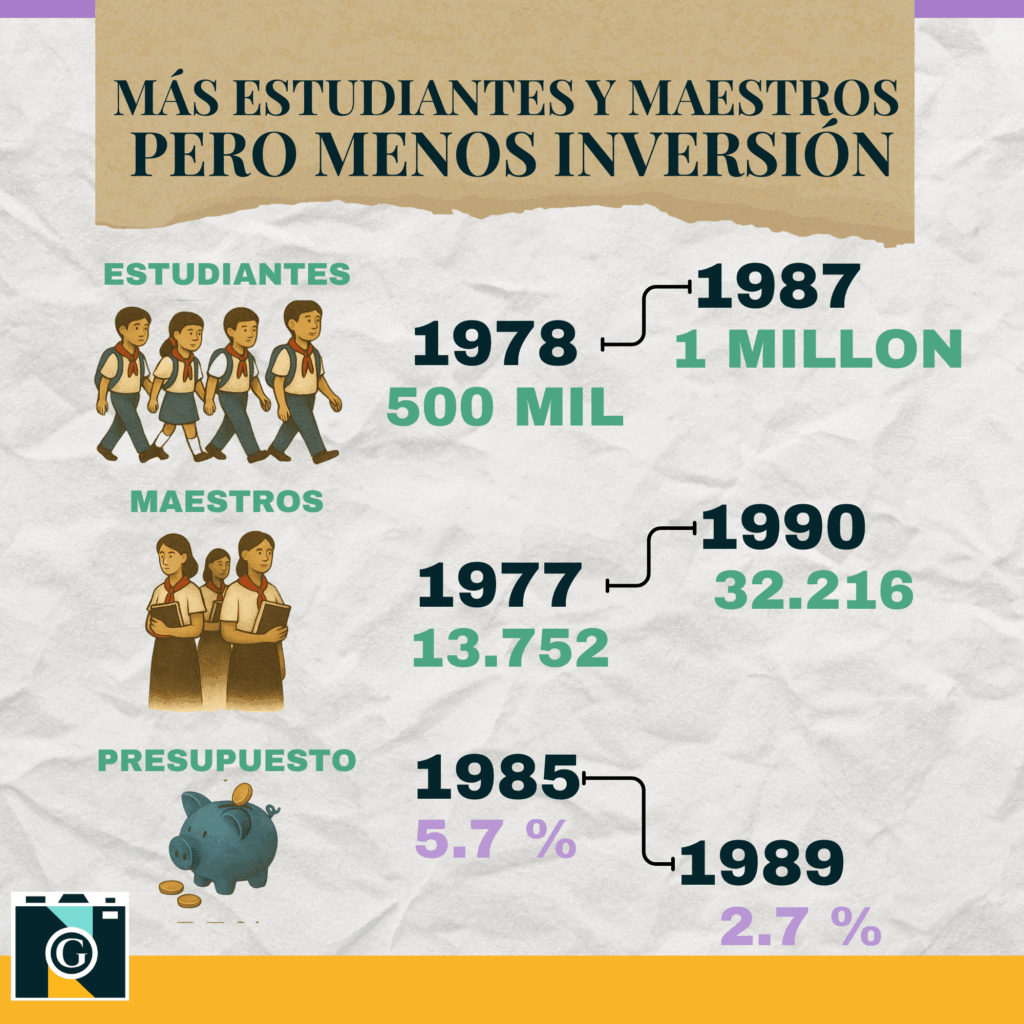

En esa época, de 500,000 estudiantes matriculados en todos los niveles en 1978 —último año de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle— se pasó a un millón en 1987, según datos divulgados en 1994 por el especialista en educación Robert Arnove, en su obra La educación como terreno de conflicto.

“Al mismo tiempo, se generó una demanda acrecentada por el acceso a la educación en todos los niveles del sistema educativo, lo que llevó a la necesidad de aumentar el número de maestros para cubrir esa creciente demanda. El número de empleados del Ministerio de Educación se multiplicó por 2.3 veces, pasando de 13,752 empleados contabilizados en 1977 a 32,216 en 1990”, refirió el especialista.

Pero no todo fue una “luna de miel”. El especialista advirtió en su libro que la guerra civil, iniciada en los primeros años de los ochenta, también afectó el sistema educativo.

La caída del gasto público, la reducción del presupuesto para educación y la inflación que azotaba al país hicieron que muchos docentes calificados abandonaran la profesión para dedicarse a otras actividades.

“En síntesis, la calidad decayó aún más. Se redujo la matrícula. El Servicio Militar hizo que muchos jóvenes no se matricularan en las universidades o en los institutos de secundaria para evitar ser reclutados”, refirió.

Según el especialista, las necesidades derivadas del conflicto armado, junto con la demanda creciente de la población en otras áreas como salud y alimentos básicos —cuya producción interna se redujo drásticamente—, limitaron la expansión del presupuesto educativo, que pasó de representar el 5.7 % del Producto Interno Bruto en 1985 a solo 2.7 % en 1989.

1991: Adiós al adoctrinamiento sandinista en escuelas y universidades.

Susana recuerda que, en 1991, un año después de la salida del sandinismo del poder y del triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro, regresó a segundo año de secundaria.

En esa época, dice, aún existían grupos de la Juventud Sandinista que promovían algunas costumbres de la década anterior, un movimiento social producto del adoctrinamiento político de 10 años de una educación controlada por el gobierno militar sandinista.

“Tengo amigas que defendían ciegamente ese sistema y recién abrieron los ojos en 2018. Una de ellas, exmilitante sandinista, vive ahora en Estados Unidos, ha pasado por momentos difíciles pues se siente engañada por la educación histórica que le dieron”, refiere María.

Sin embargo, esta mujer que ya inicia a pintar canas es enfática en señalar que, «actualmente con la educación, al igual que con el contexto político del país, se viven situaciones de los 80 “que creíamos superadas desde los noventas”.

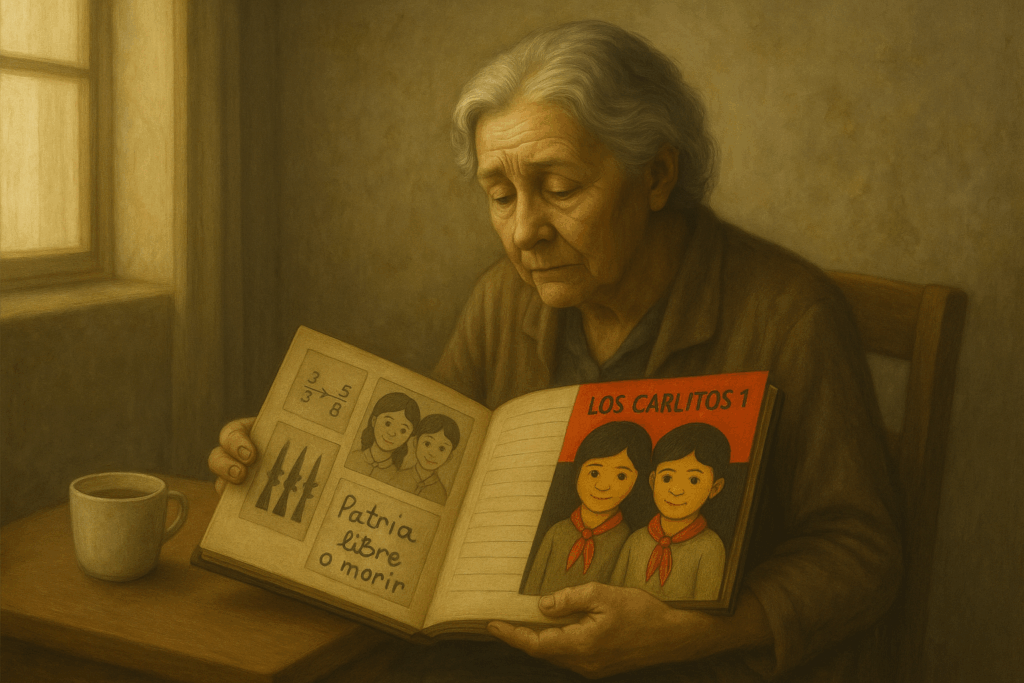

Un exfuncionario del sistema educativo de Nicaragua aseguró a galería News que, una vez que el sandinismo salió del poder, se inició un proceso para retirar los libros escolares [Los Carlitos] que promovían la cultura bélica, algo que el sandinismo resintió.

El docente se refiere a los Carlitos los libros, creados por el FSLN para ser usados en la Cruzada Nacional de Alfabetización, cuyo nombre oficial fue Cruzada Nacional de Alfabetización «Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua» (23 mar 1980 – 23 ago 1980).

Estos libros funcionaron como guía didáctica para enseñar a leer, con el personaje de «Pablito» (o Carlitos), texto que, además, estaban cargados de la ideología marxista leninista promovida por el FSLN, como expresión de sus intereses sociales.

Durante una década estos textos se convirtieron en el libro base de la educación primaria a nivel nacional y 45 años después se han convertido en parte de los recuerdos de la generación de guerra nicaragüense.

Los Carlitos salieron de las escuelas con el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, según Arnove, más de 7 millones de nuevos libros fueron financiados por USAID y el Ministerio de Educación se encargó de distribuidos en las escuelas de todos los niveles.

El modelo de gestión propuesto para el sistema educativo pot sandinismo fue denominado «Programa de Autonomía Escolar», buscaba trasladar parte del costo de la educación a las familias —en línea con las políticas de ajuste estructural— y acabar con la burocracia del aparato gubernamental centralizado, otorgando la gestión escolar a nivel local, brindando mayor poder de decisión a madres y padres de familia, incidir en un uso más eficiente de los recursos y promover la libertad de pensamiento entre la comunidad estudiante.

Daniel Ortega y Rosario Murillo el regreso del adoctrinamiento político en las escuelas.

Con el retorno del FSLN al poder en 2007, el gobierno impulsó las “Cinco Políticas Educativas 2007-2011” y se planteó como bandera política la reversión del modelo de autonomía escolar, al que consideraban un proyecto neoliberal de privatización de la educación.

Se marcó así una redefinición del modelo de gestión y gobernanza del sistema educativo respecto al periodo anterior, proponiendo una centralización de la administración con mayor incidencia de los secretarios políticos del partido de gobierno.

Para el especialista en temas educativos Ernesto Medina Sandino, el sistema educativo de Nicaragua está diseñado para que los estudiantes aprendan a repetir, porque lo único que se promueve son ejercicios de memoria.

“Los exámenes que hacen los maestros son para confirmar si los estudiantes pueden repetir lo que ellos les han enseñado, no para desarrollar ninguna habilidad o competencia… Para mí eso es lo más preocupante porque el nivel de aprendizaje que tienen los niños y las niñas de Nicaragua es bajísimo. No los preparan para la vida, no los preparan para enfrentar problemas sino para repetir”, señala Medina.

El sistema educativo nicaragüense debería ser evaluado en 2025

El resultado del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019, publicado a finales de 2021 por la Unesco, ubicó a Nicaragua como el segundo país más rezagado del continente en temas de educación, después de República Dominicana.

Entre las deficiencias más graves, se encontró que estudiantes de primaria “aprenden a leer, pero carecen de estrategias de lectura y son incapaces de decodificar, reflexionar y evaluar lo que leen; y con respecto a la escritura tienen escasa o nula coherencia y cohesión de los textos que escriben”.

Para 2025 está prevista la aplicación de la quinta edición del ERCE, cuyo objetivo, según la Unesco, es obtener información precisa sobre los aprendizajes de estudiantes de América Latina y el Caribe y los factores que explican estos avances o retrocesos. Sin embargo, no está claro si Nicaragua participará, ya que el 4 de mayo de 2025 el régimen Ortega Murillo anunció el retiro del país del organismo.

“Si Nicaragua no participa en esta prueba, se perderá la única oportunidad que tiene el país de conocer cómo están los aprendizajes de estudiantes de primaria en nuestro país, lo que sería una pérdida enorme”, refirió Medina.