- Medios confiscados, periodistas vigilados, espacios en blanco en los periódicos, transmisiones interrumpidas y autocensura en las redacciones marcaron una década en la que informar se convirtió en un acto de riesgo.

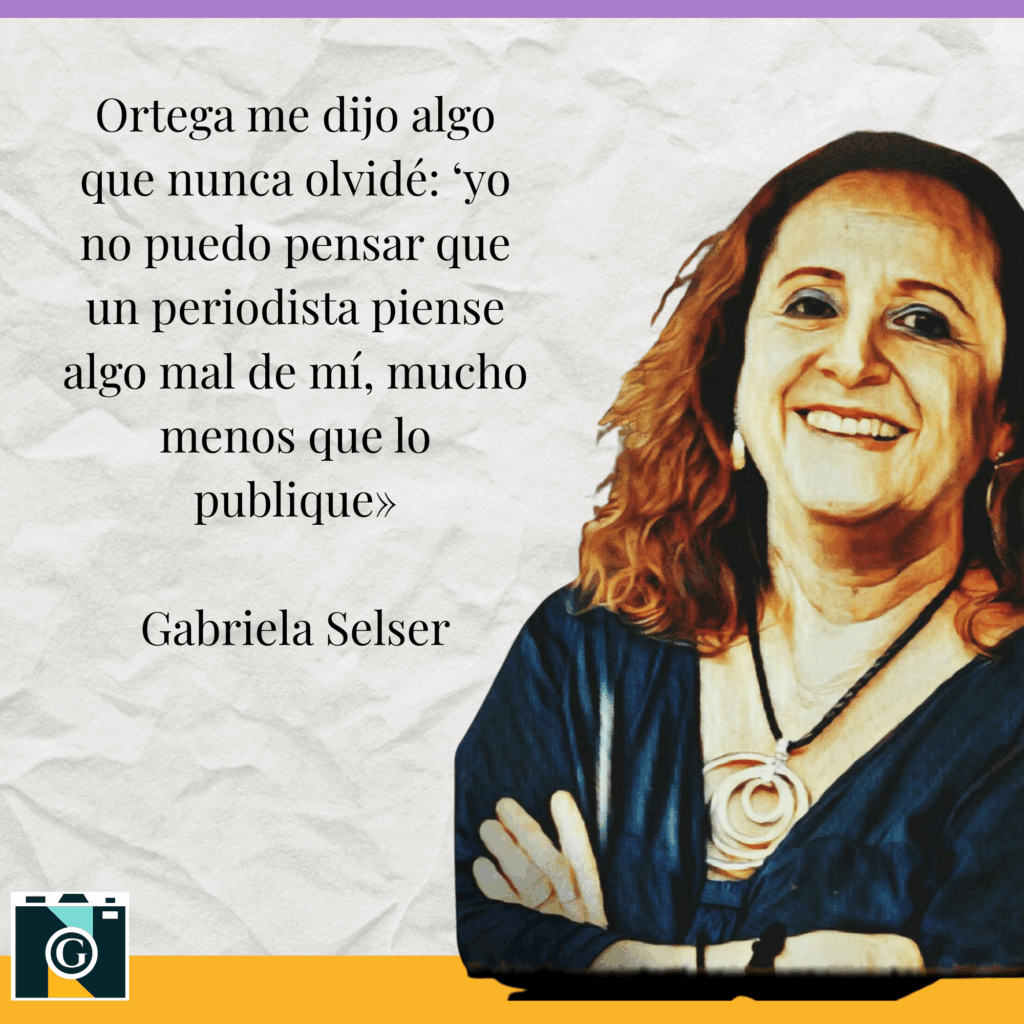

La periodista Gabriela Selser, hoy desde el exilio, recuerda que una vez le dijeron que no podía estar ahí. Que no podía escribir lo que había escuchado, ni guardar lo que había grabado, ni siquiera conservar los lapiceros con los que había tomado notas.

Era 1984 y se encontraba en una comunidad indígena en la Costa Caribe Norte. Hasta allá la habían enviado para cubrir un posible acuerdo de paz entre el gobierno revolucionario y líderes de las comunidades miskitas. Pero las conversaciones fracasaron. Y entonces, alguien —un militar— se acercó y pronunció una frase que marcaría su vida.

“Nos dijeron: ‘ustedes nunca estuvieron aquí. Esto nunca ocurrió’”, relata Selser, más de cuatro décadas después.

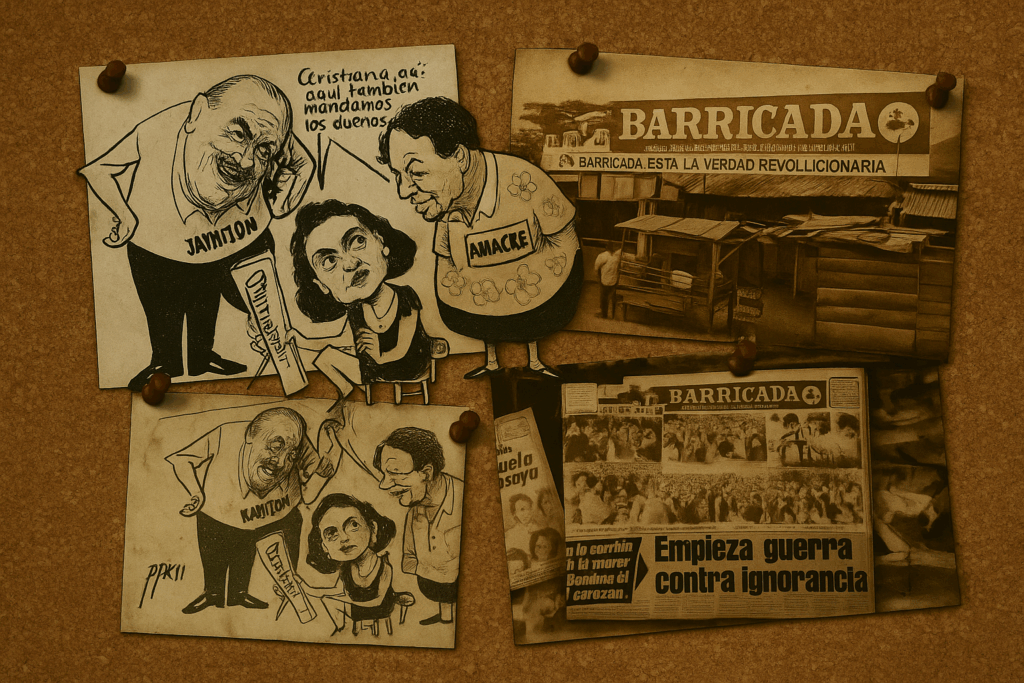

En aquel momento, Selser trabajaba para Barricada, el periódico oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Tenía apenas 22 años. Había cubierto combates, caminado semanas por las montañas con las tropas del Ejército, sobrevivido a picaduras, diarreas y emboscadas. Llevaba consigo una grabadora de casete cuya cinta a veces se enredaba sin remedio en la mochila.

“Yo creía en el proyecto, pero también sabía que había cosas que no se podían contar”. Esa fue una de ellas.

La frase que lo resumió todo

Luego de una “broma” que dos excompañeros de trabajo hicieron en un artículo que Selser escribió y que, como solía suceder, no fue revisada en detalle por el jefe de redacción del diario, Juan José Lacayo, los problemas de Selser con la Seguridad del Estado controlada por el Ministerio del Interior, y los inconvenientes con el mismo dictador Daniel Ortega, se hicieron palpables.

La broma consistía en que dos de sus excompañeros, sabiendo que Lacayo no revisaba los escritos de Selser, añadieron a su nota un par de líneas en las que sugerían que los evangélicos rechazaban la presencia de Ortega en una actividad.

En su testimonio, la periodista detalla cómo la Seguridad del Estado tomó el periódico Barricada, interrogó a los redactores, y Ortega la convocó para pedir explicaciones.

La carta que denunció el silencio

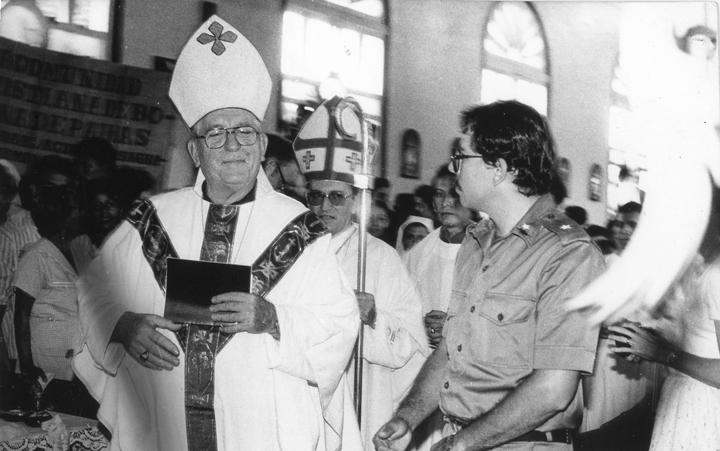

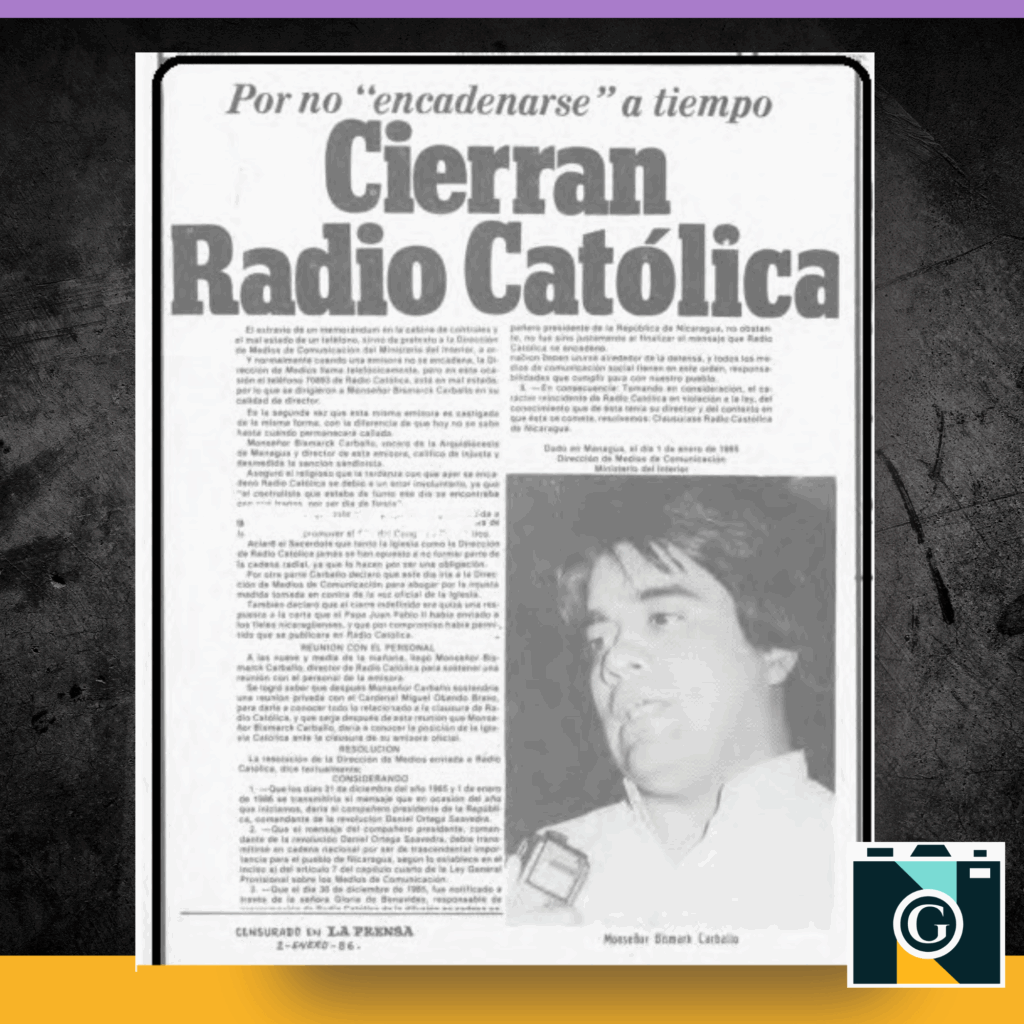

El 7 de julio de 1986, la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió una carta abierta a las conferencias episcopales del mundo en la que denunció de forma contundente la represión del gobierno sandinista contra la Iglesia Católica y la imposición de un silencio sistemático tanto dentro como fuera del país.

“La persona del Santo Padre Juan Pablo II y las de los obispos del país son irrespetadas y calumniadas constantemente”, indicaron los obispos, señalando que desde los medios de propaganda de la dictadura se les acusaba de ser agentes del imperialismo.La carta denunciaba que Radio Católica había sido clausurada el 1 de enero de 1986, que el periódico Iglesia fue confiscado en octubre de 1985, y que la publicación de homilías, cartas y documentos de la Santa Sede estaba prohibida.

“La seguridad moral y física de Obispos, Sacerdotes, Religiosos y fieles es amenazada constantemente con escándalos, manifestaciones de ‘turbas’, peticiones de muerte o expulsión del país”, afirmaron.

Además, la Conferencia Episcopal denunció la expulsión de al menos 16 sacerdotes y dos religiosas, así como la imposibilidad de otorgar residencias a religiosos afines a la jerarquía católica. En contraste, los miembros de la llamada “iglesia popular” —alineada con el régimen— gozaban de total libertad.

Una guerra contra las frecuencias

No solo la Iglesia fue blanco del cerco mediático. La represión también golpeó a emisoras independientes como Radio Corporación, que fue cerrada por el régimen en varias ocasiones durante los años ochenta.

“Radio Corporación era una piedra en el zapato del Frente. Su línea editorial desafiante, su insistencia en informar lo que otros callaban, les costó cierres, vigilancia y persecución”, recuerda Sergio Marín, periodista y testigo de la época.

Otro caso emblemático fue el de Radio Mundial, una emisora con fuerte arraigo en la capital, cuyos transmisores fueron confiscados y sus estudios asaltados en más de una ocasión.

“Confiscar medios era parte del libreto. Si no te podían silenciar con miedo, lo hacían con ocupación”, asevera Marín.

Había formas creativas de evidenciar la censura

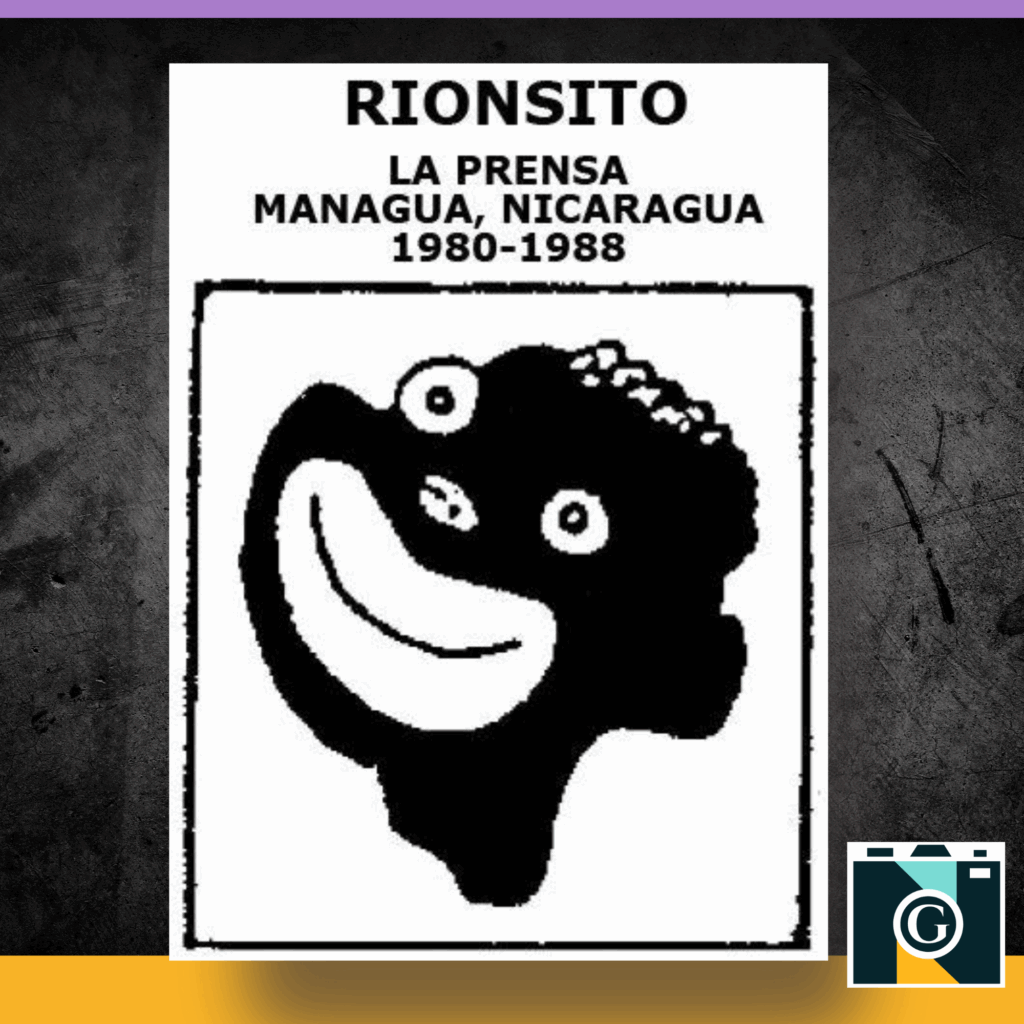

Selser recuerda que cuando los censores del Ministerio del Interior vetaban un artículo completo La Prensa no lo sustituía por otra nota más complaciente y dejaba los espacios en blanco. Según Selser, era una forma de protesta gráfica, directa, que no necesitaba palabras para denunciar la mordaza impuesta al periodismo.Sin embargo, el Ministerio del Interior ordenó luego que no debía publicarse nada en blanco, entonces La Prensa encontró una maniobra más sutil. En lugar de dejar el espacio vacío, recurrían a Rionsito, un personaje de sátira del diario que se convirtió en símbolo de ingenio y resistencia.

“Cuando el censor rechazaba una nota, el editor decía: ‘Entonces vamos con Rionsito’ y llenaban el espacio vacío con caritas de Rionsito”, recuerda Selser. Era un guiño a los lectores y una burla silenciosa al censor.

Rionsito aparecía en la sección de opinión o en una columna breve, haciendo comentarios aparentemente inofensivos. Pero tras esa fachada humorística se escondían la verdadera noticia, las críticas al gobierno, denuncias disfrazadas, ironías afiladas.

A veces, los censores dejaban pasar la columna sin notarla. Otras veces, sabían que estaban siendo burlados, pero no tenían cómo justificar el veto.

«Estábamos en guerra»

Nelba Cecilia Blandón fue la jefa de la Dirección de Medios de Comunicación desde 1982 en adelante, una instancia adscrita al temido Ministerio del Interior. En una entrevista que concedió a la revista Magazine del Diario La Prensa en 2008, aseguró que la censura fue correcta, aunque admitió que hubo excesos.

“Estábamos en guerra. Nicaragua acorralada, empobrecida y la potencia más grande del mundo (Estados Unidos) sobre nosotros. Claro que hubiera sido preferible que las condiciones no nos llevaran a eso, pero en ese momento, La Prensa era cosa seria”, declaró quien fue el rostro de la censura.

También el periodista Guillermo Rothschuh Villanueva, fue quien creó la Dirección de Medios de Comunicación, también justificó la censura de los ochenta aseverando que en ese momento el país estaba en guerra.

“El país vivía una situación de guerra que de alguna forma imponía la necesidad de tomar ciertas providencias. Hasta ahora no existe un solo gobierno que en situaciones de guerra no imponga la censura. A los gobiernos les resulta mejor lidiar con una prensa maniatada, incurriendo en una grave equivocación”, señaló Rothschuh en declaraciones a Magazine, aunque reconoce que “sin el contrapeso de los medios el poder se desboca y se torna oncontrolables”.

“Es preferible que los medios se equivoquen a tener que ponerles un bozal para que no informen sobre los desmanes que cometen los gobiernos. Aunque los medios quedaron atrapados y formaron parte del conflicto bélico de los ochenta, muchas veces se censuraron cuestiones intrascendentes. Todo este material debe ser analizado para que estos excesos no vuelvan a reeditarse jamás en Nicaragua”, señaló.

Según Jaime Chamorro Cardenal, exdirector de La Prensa y quien falleció en 2020, más del 80 por ciento del material periodístico fue censurado día a día por el régimen sandinista.

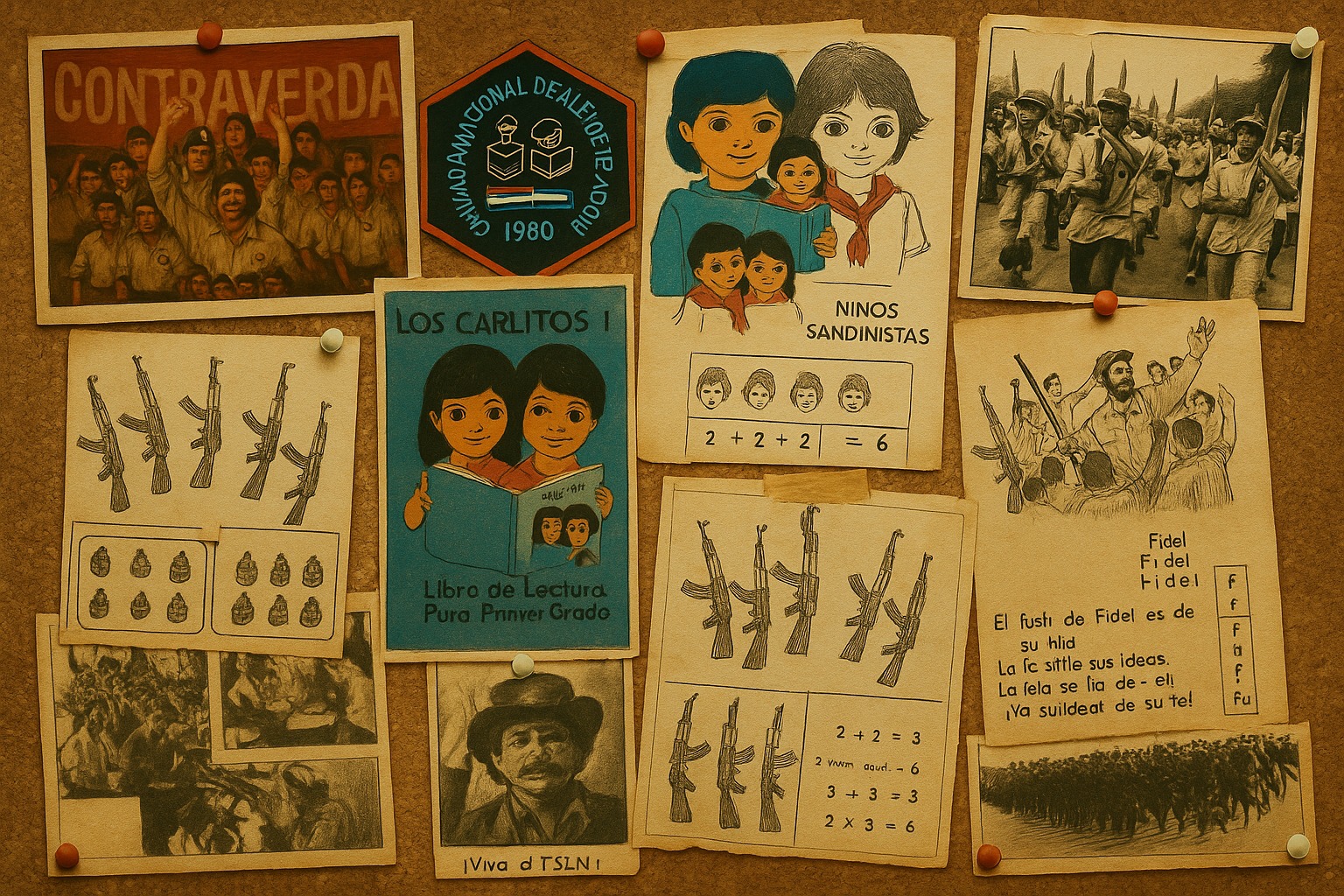

Periodismo con fusil

Selser también recuerda que muchas veces tuvo que reportear desde zonas de guerra vestida con uniforme militar.

“Nos decían que los jeans brillaban en la montaña y que el camuflaje nos protegía. Pero también era una forma de marcarnos, de decirnos que éramos parte del aparato”, relata.

En una cobertura en Murra, Nueva Segovia, las tropas sandinistas —compuestas por reservistas sin entrenamiento— fueron emboscadas por la Contra.

“Se desbandaron. Hubo muchos muertos. Un fotógrafo empezó a cargar heridos y me lanzó la cámara en la mano. No sabíamos si íbamos a salir vivos”, cuenta.

Ese hecho, sin embargo, no se publicó. La versión oficial habló de un “repliegue táctico”. “La censura convertía derrotas en victorias. Convertía el miedo en épica”, afirma.

La autocensura en las redacciones

La presión también se vivía dentro de los medios oficialistas. En Barricada, cada texto pasaba por filtros múltiples, y los editores podían tachar párrafos enteros.

“Yo sabía que había temas que no podía tocar. Críticas a los comandantes, a las condiciones del Ejército, a los abusos. Eso no se publicaba. Muchos creímos que hacíamos revolución, pero en realidad hacíamos propaganda”, explica Selser.

Marín trabajó durante esos años en el área de producción del Sistema Sandinista de Televisión, pero recuerda que muchos periodistas buscaban mantener una línea más independiente, pero reconoce que el miedo se colaba en cada página.

Una «traición silenciosa»

Para Marín, uno de los aspectos más dolorosos del periodismo de los años ochenta fue presenciar cómo muchos de los reporteros que habían luchado contra la dictadura somocista terminaron adoptando los mismos vicios del poder al que antes combatieron.

“Quienes denunciaban la censura, la persecución y la propaganda de Somoza, se convirtieron luego en oficiales del discurso revolucionario. Se mimetizaron con el régimen. La causa que los había motivado, la libertad, la justicia, quedó relegada. Muchos dejaron de ser periodistas para volverse soldados de la narrativa oficial.

¿Una historia que se repite?

Para ambos, lo que ocurre hoy en Nicaragua no es nuevo, sino una repetición perfeccionada del mismo manual del régimen sandinista.

“La dictadura Ortega–Murillo ha superado todo. Ahora no hay censura previa. Hay cárcel, exilio y confiscación”, asegura Selser.

Desde el exilio, ambos periodistas ven con tristeza cómo muchos jóvenes desconocen esta historia. Y cómo el régimen actual usa los mismos métodos, pero con mayor tecnología, mayor control y sin espacio para la crítica dentro del territorio nacional.

A pesar del exilio, del miedo y del desarraigo, los periodistas entrevistados insisten en que hay que seguir contando.

“Tenemos que narrar nuestra historia, para que no nos la cuenten los que intentaron borrarla”, dice Selser.